No ano em que li José Eduardo Agualusa pela primeira vez (decorreram até hoje uns bons anos), fui à Feira do Livro de Lisboa de propósito para o ver e, com a coragem de que se revestem os admiradores, pedi-lhe que comigo tirasse uma fotografia. Barroco Tropical e O Vendedor de Passados tinham sido os livros que lera dele até então e, naquele contexto da feira, comprei Teoria Geral do Esquecimento. Neste verão, trouxe na bagagem de férias o seu mais recente romance, Os Vivos e os Outros (e também Teoria Geral do Esquecimento), e a memória recuperada desse encontro com Agualusa entre os seus livros. Na mesma bagagem, a convicção de que voltar agora ao autor angolano seria um bom regresso. E foi.

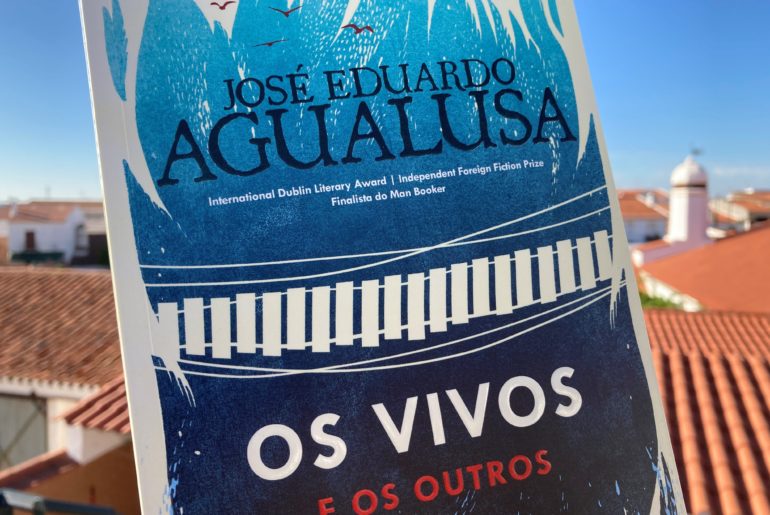

Instalei-me imaginariamente na extraordinária Ilha de Moçambique, onde a narrativa de Os Vivos e os Outros decorre. E entrei no ambiente, ora verdadeiro, ora ficcionado (sem se saber onde começa e acaba cada um deles), de um grupo de escritores africanos que se reúne num festival de literatura e que, a propósito de uma tempestade no continente que decretou uma espécie de fim do mundo, ficam durante sete dias em isolamento, sem acesso à internet, desligados do resto do mundo, (re)definindo uma fronteira entre o que podem ser os vivos e os outros ou, por hipótese, os outros que eles possam ser e os vivos que outros sejam.

Agualusa recorre, mais uma vez, neste novo livro, à sua personagem Daniel Benchimol, dos seus livros A Sociedade dos Sonhadores Involuntários e Teoria Geral do Esquecimento. Com Daniel começa. E com Daniel termina. Um escritor que se retirou do jornalismo. E que conheceu a Ilha de Moçambique através do poeta Luís de Camões. O anfitrião do festival literário e dos seus cerca de 30 convidados. O homem que, no período de isolamento a que ficam votados os participantes do evento, assiste ao nascimento de uma filha, Tetembua, em comum com a artista plástica Moira. O homem a quem, no final dos 7 dias, é confrontado o romance da sua própria vida. O lirismo tão torneado e eficaz de Agualusa chega para Benchimol e para todas as outras personagens, que se vão revestindo de características tão verosímeis ao ponto de, não obstante a sua aparente verdade, parecerem inventadas para o que importa à escrita.

Vamos observando e assistindo a conversas entre escritores, contadores de histórias exímios, críticos das «lições de vida prontas a servir», apologistas da poesia enquanto «condição», «cartografia do espanto», «um sentido a mais». Conversas que correm na ilha, em isolamento. Ao avançarmos na leitura, somos testemunhas das diferentes opiniões sobre a razão pela qual escrevem: se por «sofrimento», numa alusão à «tristeza congénita dos portugueses», para «mudar o mundo» ou para «tentar perdoar». Surgem evidenciadas comparações entre o escritor português e o escritor africano. Entre os africanos, é advogada a ideia de que os «europeus já vão aceitando que um escritor africano tem direito a sair da sanzala e a passear-se pelo mundo, como qualquer outro».

Como escrevem, precisamente, os escritores africanos e como veem o futuro de África são alguns dos ângulos que vemos nas perguntas lançadas aos autores neste festival literário. Entre as perguntas e as respostas, surge refinada uma crítica conceptual à pergunta. À forma como se pergunta e ao que se pergunta. E à resposta que não se quer dar ou à resposta torta que se deu. À espontaneidade das perguntas do público, fora do guião. À imprevisibilidade como acrescento significativo da conversa e das histórias. Entre as respostas dadas, as boas, somos confrontados com esclarecimentos cabais: «– Qualquer romance, se for suficientemente bom, presta homenagem a dezenas ou centenas que vieram antes dele». Ao redor do festival, há uma ilha isolada (talvez salva pela memória de um Luís de Camões que por lá vivera) e uma catástrofe por contar nas bocas do mundo.

Os Vivos e os Outros chega-nos como uma oportunidade criada para, sem desvios de atenção, nas circunstâncias do recolhimento insular e sem qualquer contacto com o exterior, reiniciar o mundo pela palavra. Através de um (re)pensar a literatura – pela qual se mede com igual peso e relevância o que é verdadeiro e o que é inventado – enquanto território de reflexão do próprio real. Enquanto cenário de valorização das coisas simples (como a felicidade que se descobriu que houve). Pela «capacidade da literatura para nos dar a ver outras perspetivas, por vezes antagónicas», que possam modelar a forma do reinício.

.